|

サイズ: 4619

コメント:

|

← 2009-04-27 06:35:45時点のリビジョン5 ⇥

サイズ: 4834

コメント:

|

| 削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |

| 行 10: | 行 10: |

| 以下に調整の例を示します。 | |

| 行 11: | 行 12: |

| === 調整の例 === | === 初期状態の確認 === |

| 行 13: | 行 14: |

| 鳥を正面向きに配置しました。 . ライトは矢印の位置に平行光源があります。 |

鳥は正面向きに配置してあります。 |

| 行 16: | 行 16: |

| . 初期状態での光を確認します。 . 矢印の位置に平行光源があります。 |

|

| 行 17: | 行 19: |

| ||背景色(環境色)は黒のまま||<-2>背景色は白に近い灰色|| ||{{attachment:lighting02.png}}||{{attachment:lighting03.png}}||{{attachment:lighting04.png}}|| |

直方体の陰のつきかたを見ると、正面からまっすぐに光が当たっているのがわかります。 ||<:>背景色(環境色)は黒のまま||<-2:>背景色は白に近い灰色|| ||<:>{{attachment:lighting02.png}}||{{attachment:lighting03.png}}||{{attachment:lighting04.png}}|| |

| 行 20: | 行 23: |

| 比べてみると、背景色が違うと物体の色の感じ方も異なります。 このため * 先に背景色を指定したほうが調整しやすい |

背景色が違うと物体の色の感じ方が異なります。 このため、先に背景色を指定したほうが調整しやすいのです。 |

| 行 24: | 行 26: |

| 直方体の陰のつきかたを見ると、正面からまっすぐに光が当たっているのがわかります。 * 最初の配置のままではこのようになっています。 |

|

| 行 27: | 行 27: |

| === 平行光の調整 === | |

| 行 28: | 行 29: |

| * 正面から見ると、平行光源が物体と重なっているので、近くでなにも無い位置に移動しておきます。 | 正面から見ると、平行光源が物体と重なっているので、近くでなにも無い位置に移動しておきます。 |

| 行 37: | 行 39: |

| . 上(やや前)から光が当たっている状態になりました。 | |

| 行 38: | 行 41: |

| ---- ここまでで、上(やや前)から光が当たっている状態になりました。 |

|

| 行 48: | 行 49: |

| === 点光源を追加する === | |

| 行 50: | 行 52: |

| . 点光源は向きは関係なく、位置で調整します。 | |

| 行 52: | 行 55: |

| 上方からの光はやや左から当たっている場合です。 | 上方からの光(平行光)はやや左から当たっている場合です。 |

| 行 54: | 行 57: |

| 前からの光を、ちょっと右にずらしました。 | 前からの光(点光源)を、ちょっと右にずらしました。 |

| 行 57: | 行 60: |

| 2つの光源のパラメータを調整します。 | === 光源のパラメータを調整 === |

| 行 59: | 行 62: |

| * 通常は強度だけを修正すればよいでしょう。 * どちらか一方(補助になる光)の強度を減らします。 |

2つ以上の光源を使う場合は、補助になる光の光量(強度)を減らします。 |

| 行 65: | 行 67: |

| . 通常は強度だけを修正すればよいでしょう。 . 補助になる光の強度を減らします。 |

ライティングの調整

ライティングの考え方

次の2つの点を考えるとよいでしょう。

- 主光源と補助光源

- 上からの光と前からの光

以下に調整の例を示します。

初期状態の確認

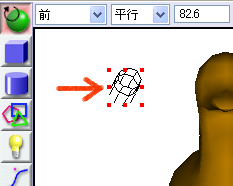

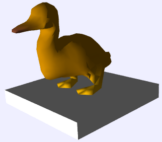

鳥は正面向きに配置してあります。

- 初期状態での光を確認します。

- 矢印の位置に平行光源があります。

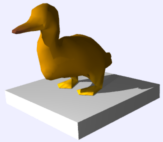

そのままレンダリングするとこのようになります。 直方体の陰のつきかたを見ると、正面からまっすぐに光が当たっているのがわかります。

背景色(環境色)は黒のまま

背景色は白に近い灰色

背景色が違うと物体の色の感じ方が異なります。 このため、先に背景色を指定したほうが調整しやすいのです。

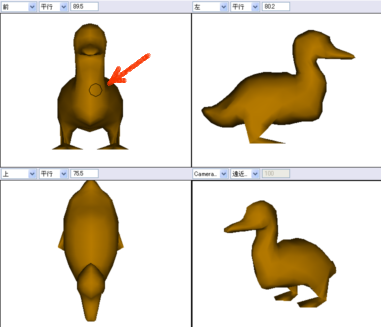

平行光の調整

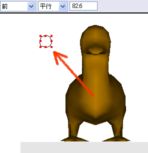

最初から配置されている光源の調整をします。

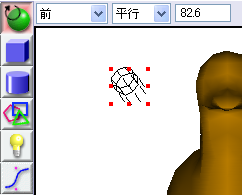

正面から見ると、平行光源が物体と重なっているので、近くでなにも無い位置に移動しておきます。

- 平行光源は位置を変えても効果は変わりません。

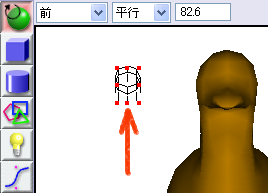

平行光源を回転します。

- 回転ツールで、8つある赤い点のうち、上の中央または下の中央の点をドラッグするとX軸での回転ができます。

- 光源から下向きに線が出るように調整します。

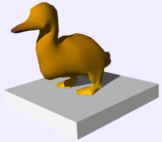

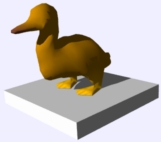

レンダリングしてみるとこのようになりました。

- 鳥の立体感と、直方体の陰のつき方を見ましょう。

- 上(やや前)から光が当たっている状態になりました。

この光を少しだけ右または左に向けることで自然な感じになります。

やや右から当たっているようにした例です。

やや左から当たっているようにした例です。

点光源を追加する

前からの光を追加します。

- 点光源を前方に置きました。

- 点光源は向きは関係なく、位置で調整します。

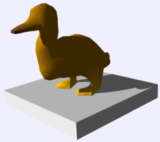

レンダリングするとこんな感じです。 上方からの光(平行光)はやや左から当たっている場合です。

前からの光(点光源)を、ちょっと右にずらしました。

光源のパラメータを調整

2つ以上の光源を使う場合は、補助になる光の光量(強度)を減らします。

パラメータは光源をダブルクリックすると現れるウインドウで修正します。

平行光線

点光源

- 通常は強度だけを修正すればよいでしょう。

- 補助になる光の強度を減らします。

- タイプは「標準」のままでよい。

- 複数の光源を使うとき、補助光には「影を作らない」光源を使っても良い。

- 「環境光」は通常では使いません。

応用例

これは、初期状態のままでレンダリングしたものです。 ライトは正面からの平行光です。これではせっかくの物体の立体感がわかりません。

ライトの向きを修正して斜め上から当たるように修正すると次のようになります。 物体はしっかり見えますが、テーブルの上に乗っている感じがしません。

点光源を1つ追加し、上部に配置してみました。 テーブルの上に物体の影ができ、そこにあるように見えてきました。 一方を平行光、もう一方を点光源にしていますが、 どれを使ってもかまいません。 両方とも点光源にするのが調整しやすいかもしれません。 斜め前方からと、斜め上方からの2つを使うのが基本です。

次に、光源の強さを調整しました。 光を少し弱くしました。 上では白くとんでいた壺の質感が良くわかるようになりました。

上部の光源を点光源からスポットライトに変た例です。 場合によっては面白い効果が得られます。