|

サイズ: 31

コメント:

|

サイズ: 4113

コメント:

|

| 削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |

| 行 2: | 行 2: |

| === 作成と実行 === コンピュータと会話するときに1つずつ質問を入力しては答を得るのではなく、いくつかまとめて質問できると便利ですね。 質問内容をファイルに記述しておき、そのファイルを読んで処理するように指示できます。 質問(処理)内容を順に記述したものをスクリプトまたは'''プログラム'''と呼びます。 . {{attachment:rhino7.png}} プログラムの作成はテキストエディタ(テラパッド)を使って行います。 . {{attachment:editor.png}} プログラムの実行は Rhino との会話画面で行います。 . {{attachment:comm3.png}} 上の絵のどの部分と対応しているか確認してください。 ---- === 動作確認 === プログラムを作成したら、必ず、正しく実行されるか確かめなければなりません。 実行結果(コンピュータからの反応)が自分の予想した通りになっているか、そうでないかを判断してください。 予想どおりでないときは、なぜ予想とちがうのか考えましょう。 '''エラー対応''' 会話画面でエラーが出たとき(英文のメッセージが表示される)の対応方法。 . メッセージの先頭付近に '''<stdin>''' とあるときは、会話画面での入力に誤りがあるか、プログラムが保存されていないかです。 . それ以外のメッセージのときは、プログラム内に誤りがあります。 ちょっと便利な使い方 . 会話画面で ↑(上向き矢印)を押すと、直前に入力したものと同じ内容が現れます。 . この方法を覚えると、何度も load('...'); を打たなくても済みます。 ---- === プログラムと文 === プログラムは日本語の文章に対応します。 文章は文が集まってできています。 それぞれの文の意味と、文の順番で内容が決まります。 プログラムも文の集まりです。 それぞれの文はなんらかの処理を表しており、文の並び方で手順を表します。 日本語で説明を書くときと同様に、行われる順に書いていきます。 . print文や代入文の終わりには ; (セミコロン)を書きます。 . print文や代入文は1行に1つ書くようにしましょう。 演習で使用している Rhino では、自動的に「;」を補ってくれる機能があります。(いつも正しく補われるかどうかは分かりません) プログラムの間違いを少なくするためには、補完機能にたよらず、記述するようにしましょう。 ---- === プログラムの構成要素 === 日本語の文章は単語と、。「」などの記号を並べて書かれます。 プログラムは . 名前 . 記号 . リテラル を並べて記述されます。 '''名前'''は値を記憶、参照するための変数などを表すのに使います。 '''記号'''は = + - * / など、それぞれに意味があります。 '''リテラル'''は値を直接記述したものです。 数値リテラル . 数値は123, 5.67, -89, 0.54 のように記述しました。 . 1番目の例は10進数でヒャクニジュウサンという値を表します。 文字リテラル . 文字の並びそのものをデータ(値)として扱いたいことがあります。 . このときは '(クオート)または"(ダブルクオート)で挟んで記述します。 . '123' と書くと文字1、文字2、文字3がこの順に並んだものを表します。 ---- === 文 === プログラムは文の集まりです。 これまでに出てきた文は次の2種類です。 代入文 . 式の値を計算し、名前に対応させます(代入という)。 . {{attachment:namae2.png}} print文 . 式の値を計算し、表示します。 . {{attachment:print1.png}} |

Rhinoのプログラム

作成と実行

コンピュータと会話するときに1つずつ質問を入力しては答を得るのではなく、いくつかまとめて質問できると便利ですね。 質問内容をファイルに記述しておき、そのファイルを読んで処理するように指示できます。 質問(処理)内容を順に記述したものをスクリプトまたはプログラムと呼びます。

プログラムの作成はテキストエディタ(テラパッド)を使って行います。

プログラムの実行は Rhino との会話画面で行います。

上の絵のどの部分と対応しているか確認してください。

動作確認

プログラムを作成したら、必ず、正しく実行されるか確かめなければなりません。 実行結果(コンピュータからの反応)が自分の予想した通りになっているか、そうでないかを判断してください。

予想どおりでないときは、なぜ予想とちがうのか考えましょう。

エラー対応

会話画面でエラーが出たとき(英文のメッセージが表示される)の対応方法。

メッセージの先頭付近に <stdin> とあるときは、会話画面での入力に誤りがあるか、プログラムが保存されていないかです。

- それ以外のメッセージのときは、プログラム内に誤りがあります。

ちょっと便利な使い方

- 会話画面で ↑(上向き矢印)を押すと、直前に入力したものと同じ内容が現れます。

- この方法を覚えると、何度も load('...'); を打たなくても済みます。

プログラムと文

プログラムは日本語の文章に対応します。 文章は文が集まってできています。 それぞれの文の意味と、文の順番で内容が決まります。

プログラムも文の集まりです。 それぞれの文はなんらかの処理を表しており、文の並び方で手順を表します。 日本語で説明を書くときと同様に、行われる順に書いていきます。

- print文や代入文の終わりには ; (セミコロン)を書きます。

- print文や代入文は1行に1つ書くようにしましょう。

演習で使用している Rhino では、自動的に「;」を補ってくれる機能があります。(いつも正しく補われるかどうかは分かりません) プログラムの間違いを少なくするためには、補完機能にたよらず、記述するようにしましょう。

プログラムの構成要素

日本語の文章は単語と、。「」などの記号を並べて書かれます。

プログラムは

- 名前

- 記号

- リテラル

を並べて記述されます。

名前は値を記憶、参照するための変数などを表すのに使います。

記号は = + - * / など、それぞれに意味があります。

リテラルは値を直接記述したものです。

数値リテラル

- 数値は123, 5.67, -89, 0.54 のように記述しました。

- 1番目の例は10進数でヒャクニジュウサンという値を表します。

文字リテラル

- 文字の並びそのものをデータ(値)として扱いたいことがあります。

- このときは '(クオート)または"(ダブルクオート)で挟んで記述します。

- '123' と書くと文字1、文字2、文字3がこの順に並んだものを表します。

文

プログラムは文の集まりです。 これまでに出てきた文は次の2種類です。

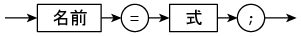

代入文

- 式の値を計算し、名前に対応させます(代入という)。

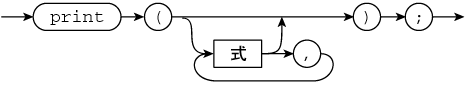

print文

- 式の値を計算し、表示します。