|

サイズ: 2957

コメント:

|

サイズ: 3494

コメント:

|

| 削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |

| 行 15: | 行 15: |

| 1. 背景などを描く。 1. 一方の絵を修正する。 |

1. 不要な部分を隠す。 1. 残りの部分を描く。 |

| 行 26: | 行 26: |

| AとCの位置が合うように、AとBの線で折るとこのようになります。 | AとCの位置が合うように、AとBの線でこのように折ります。 |

| 行 28: | 行 28: |

| 畳んだ状態の絵はこの部分に描きます。 | 畳んだ状態で見えるのは灰色で示した部分です。 |

| 行 30: | 行 30: |

| 開いた状態の絵はこの部分に描きます。 | 開いた状態で見えるのは灰色で示した部分です。 |

| 行 83: | 行 83: |

| === 背景などを描く === | === 不要な部分を隠す === 折り目Aにかかるように配置した図形のうち、 折り目Aより右の部分は不要です。 不要な部分を隠すには2つの方法があります。 * 上に白い長方形を重ねる。 * クリップを使う。 どちらで行ってもよい。 このようになればよい。 . {{attachment:card15.png}} |

| 行 85: | 行 98: |

| === 一方の絵を修正する === ---- |

=== 残りの部分を描く === |

| 行 88: | 行 100: |

| . {{attachment:card13.png}} . {{attachment:card14.png}} . {{attachment:card15.png}} |

折り目(ガイドライン)にかかっていない部分を自由に描きます。 |

| 行 92: | 行 102: |

畳んだ状態の絵はこの部分に描きます。 . {{attachment:card05.png}} 開いた状態の絵はこの部分に描きます。 . {{attachment:card06.png}} |

絵の変わるカード

折り曲げた状態と、広げた状態で絵が変わるカードを作ります。

- 用紙はA4サイズとする。縦、横どちらでも可。

この課題での目標

- Inkscapeの使い方の総復習。

- 完成品(印刷後折ったもの)を考えた作業をすること。

作業手順

- 折り方と絵の現れ方を考える。

- 用紙の設定をする。

- 境目にある絵を描く。

- 複製して、正確に配置する。

- 不要な部分を隠す。

- 残りの部分を描く。

折り方と絵の現れ方を考える

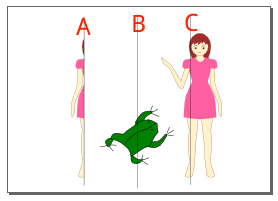

サンプルを示します。

- 畳んだ状態

- 開いた状態

全部開くとこのようになっています。

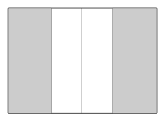

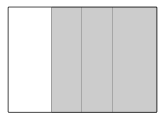

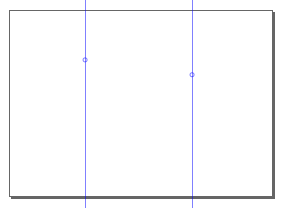

AとCの位置が合うように、AとBの線でこのように折ります。

畳んだ状態で見えるのは灰色で示した部分です。

開いた状態で見えるのは灰色で示した部分です。

以下の説明はこのサンプルにしたがって行っていますが、 どこを変化させるかにより、 紙の向きや折る位置などは調整してください。

用紙の設定をする

折り方を決めたら、まず用紙の設定をします。

ファイルメニューよりドキュメントの設定を選び

- ページサイズはA4

- 方向は縦または横

に指定します。

折り目AとCの位置に、ガイドラインを引いておきます。

境目にある絵を描く

境目(折り目Aの位置)に絵を描いておくと 次のような利点があります。

- 開いたときにどんなふうに変わるか、期待させる。

- 折る位置を線で示さなくても、折る位置が分かる。

簡単な図形でもかまいませんが、 横方向の線だけだと位置合わせに使えません。

斜めの線や曲線を含む形がよい。

これまでに描いたものを利用してもかまいません。

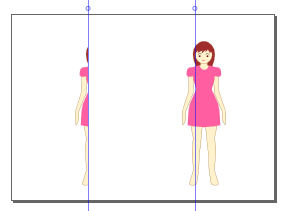

複製して、正確に配置する

複製し、2つのガイドラインに同じようにかかるように 配置します。

縦方向は正確に揃えます。

オブジェクトメニューから整列と配置を選び、 両方を選んだ状態で、縦方向の配置を指定します。

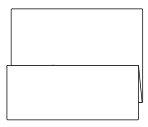

不要な部分を隠す

折り目Aにかかるように配置した図形のうち、 折り目Aより右の部分は不要です。

不要な部分を隠すには2つの方法があります。

- 上に白い長方形を重ねる。

- クリップを使う。

どちらで行ってもよい。

このようになればよい。

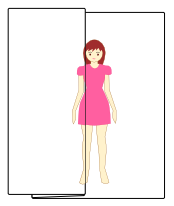

残りの部分を描く

折り目(ガイドライン)にかかっていない部分を自由に描きます。

畳んだ状態の絵はこの部分に描きます。

開いた状態の絵はこの部分に描きます。