条件文

流れ図

プログラムは記述した順に実行されました。 次のようなプログラムがあったとします。

文1 文2 文3

ここでは、文1~3は代入文かprint文だと考えてください。 このプログラムを実行すると、文1~3はこの順に実行されます。

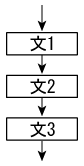

実行の順序を図で表すと次のようになります。

処理の流れ(実行順序)を表すための図を流れ図といいます。

条件文の書き方

いつも同じ処理をするだけでなく、場合によって処理内容を変えることができると、もっといろんなプログラムが書けます。

条件によって処理内容を変えるための、もっとも基本的な文が if文 です。

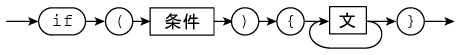

if文の書き方は

です。

丸で囲まれたところはその通りに書きます。 条件のところには、数の比較などが書けます。 文のところには、代入文や print文などが書けます。

if文はしばしば数行を使って記述します。

例を示します。

if ( tate > 20 ) { wa = tate + 10; sa = tate - 30; }

書き方と対応させて見ましょう。 丸で囲まれた部分に対応する if ( ) { } の位置を確認してください。

条件に対応するのは tate > 20 だと分りますね。

文に対応するのは wa=tate+10; と sa=tate-30; の2行です。

条件文の実行

if文の処理順序は次のようになります。

- (1) 条件が成り立つか判定する

- (2) 条件が成り立っているときだけ、{ } で挟まれた文を実行する。

条件が成り立たないときは、(2)では何も行われないことになります。

このようなプログラムがあったとします。

文1 文2 if ( 条件 ) { 文3 文4 } 文5

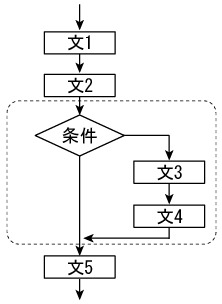

このプログラムを流れ図であらわすと、次のようになります。 点線で囲んだ範囲が if文に対応する部分です。

処理順序は

- (1) 文1が実行されます。

- (2) 文2が実行されます。

- (3) 条件が成り立つか判定されます。

- (4) 条件が成り立っているときだけ、文3、文4の順に実行されます。

- (5) 文5が実行されます。

です。

条件

条件のところには、数値の比較などが記述できます。 他にも論理式を含め、いろいろな条件を記述できますが、この授業では2つの数値の比較のみを扱います。

数値とは、リテラルで表された数値、変数名が表す数値、それらを使った数式、関数などのことです。

2つの数値が、等しいか、等しくないか、大きいか、小さいかなどの比較ができます。

比較を表すには次の記号を使います。

記号

意味

==

等しい

!=

等しくない

>

大きい

>=

大きいか等しい

<

小さい

<=

小さいか等しい

等しいことの判定にはイクオール2つ、等しくないことの判定には!とイクオールです。注意してください。

例

意味

maru == 12

maruの値が12と等しい

hidari < migi

hidariがmigiより小さい

x + y >= 30

x+yの値が30より大きいか等しい

書き方の例

条件が成り立つときだけ実行される部分を、右にずらして書いています。 このように揃えて分りやすく書きましょう。

if ( tate > 20 ) { wa = tate + 10; sa = tate - 30; }

print 文も使えます。

if ( tate == 20 ) { wa = tate + 10; print( '縦が20です' ); }

条件が成り立つときだけ実行される部分が1文だけのときは、このように書くこともあります。

if ( tate <= 20 ) { wa = tate + 10; }

条件が成り立つときだけ実行される部分が1文だけのときは、括弧を省略することもできます。今回は使いません。

if ( tate != 20 ) wa = tate + 10;