ソファを作る

ここではソファの作り方を例として、押し出しの考え方と、編集のテクニックを説明しています。

例では、すべての部品を押し出しで作っていますが、その必要はありません。 押し出しが適当な部品は押し出しで作り、管、回転体、基本図形が適当なときはそれを使うほうがよいでしょう。 場合によって使い分けてください。

完成形を思い浮かべて押し出しを行う

押し出しで作った部品を編集して形を作るときには、次のことを考えてからはじめます。

1)どの方向に押し出したら作りやすいのか

- 押し出しでは断面の形は変わりません。

- 同じ向きで何箇所かの断面を考え、別の方向でも断面を考えてみましょう。

- 押し出しでは両端に穴が開くので、穴の処理をどうするかも考えます。

2)編集するためには分割数をいくつにしたらよいか

- 押し出し方向の点の数は分割数+1になります。

- 端の穴を閉じるためにはそれぞれ1つ余分に分割が必要です。

ソファの部品の原型を押し出しで作る

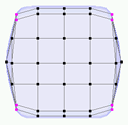

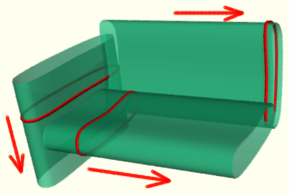

ソファの「座席」「背もたれ」「ひじ掛け」それぞれの部分について、どの方向に押し出したらできるか考えました。

- 赤い輪で示したのが断面形状、矢印が押し出す方向です。

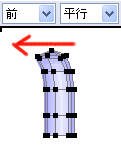

- 「座席」は断面となる曲線を「左」ビューで描き、X方向に押し出します。

- 「背もたれ」も断面となる曲線を「左」ビューで描き、X方向に押し出します。

- 「ひじ掛け」は断面となる曲線を「上」ビューで描き、Y方向に押し出します。

- いずれも分割数は5としました。

押し出しでできた部品は、見る向きによっては見えないことがあります。 他のビューや斜めから見て確認してください。

上の例では、「座席」と「背もたれ」は「左」ビューでは見えません。「ひじ掛け」は「上」ビューでは見えません。

編集しやすい表示にする

「画面」メニューの「表示」の中に「シーン全体」という項目があります。

- ここにチェックをつけると、他の部品もふくめて表示されます。

- チェックがついていないときは、編集中の部品だけが表示されます。

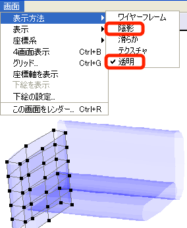

- 「画面」メニューの「表示方法」では、図にしめす5つの中から選ぶことができます。

- 普段は「陰影」か「透明」を使います。

「画面」メニューの「4画面表示」または「1画面表示」を使って編集画面を1つにしたり、4つに分割したりできます。

4画面に分割されているときは、上で述べた「表示」や「表示方法」の指定は分割されているビューごとに指定できます。

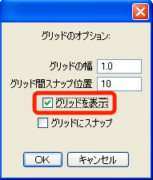

「画面」メニューの「グリッド」を選ぶと次のようなウインドウが現れます。

- 「グリッドを表示」にチェックを入れるとグリッドが表示されます。

- グリッドを表示させておくと、部品を揃えたり、形を比べたりするのに便利です。

- グリッドの幅は数値を入力して指定できます。

- 「スナップ」は普段使用しません。

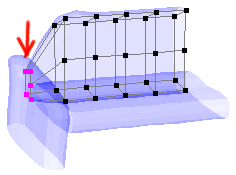

ひじ掛けの上の穴を閉じる

押し出しで作成した物体には両端に穴があいています。 穴が見えるときは、閉じるための修正をします。

ひじ掛けの形を整える

一番上の段の点を移動したために、2段目の点がある場所の形が少し変わってしまっています。補間計算が行われたためです。

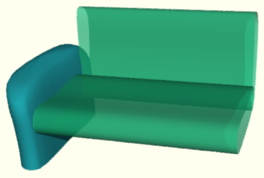

レンダリングしてみるとこんな形になります。

背もたれの形を修正する

背もたれも両端の穴が見えていますが、完全に閉じなくてもかまいません。

- 穴が見えなくなる程度に縮小します。

- 1列目を縮小したために、2列目に補間の影響がでています。

- 2列目を移動して形を整えます。

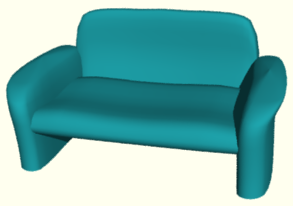

全体の調整をする

全体を見ながら、個々の部品の修正をしましょう。

編集画面で全体を見るには、画面メニューの表示でシーン全体にチェックを入れます。

作例では座席部分が柔らかく見えるように、修正を加えています。 どこをへこませたら座りやすいのか、実物を考えながらつくると良いでしょう。

ひじ掛け部分のもう一方は「コピー」「反転」して作ります。 「反転」の方法は次回説明します。 今回は片側だけ作成してあればよい。

左右対称に移動するテクニック

- 左右の対応する点を同じように移動するには、 両方の点を選んで行うとよい。

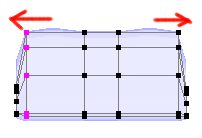

- 中心に向かって同じように移動するには拡大縮小を使います。

- 左右の対応する2点を選択しておき、ctrlキーを押したままで拡大縮小を行うことで移動できます。

- 拡大すると、右の点は右方向へ、左の点は左方向へ移動されます。