|

サイズ: 50

コメント:

|

サイズ: 6811

コメント:

|

| 削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |

| 行 1: | 行 1: |

| == カメラ、ライト、レンダリング == | ## page was renamed from カメラ、ライト、レンダリング == カメラ、ライト、背景、レンダリング == レンダリングを行うためには物体の他に、カメラとライトが必要です。 また、質感を表現するには、 . テクスチャ . 背景色 . ライティング の3つを調整する必要があります。 テクスチャの調整をする前に、背景色とライトの調整を行うことを薦めます。 これらの影響は編集画面では分かりません、レンダリングして確認しましょう。 ---- === ビューの調整 === 4つのビューは見る方向や表示の範囲、拡大率を変えることができます。 見る方向を変えるには各ビューの上にある {{attachment:kihon03.png}} の表示の▽を押して選択します。 前、後、左、右、上、下のいずれかを選ぶことができます。 通常のビューでも次の項目で示す方法を使って、斜めからの表示に変えることもできます。 斜めから見たときには「その他」と表示されます。 確認が終わったら、「正面」などの通常向きにもどしておきましょう。 その右の表示は'''通常のビューは「平行」'''で、'''カメラのビューは「遠近法」'''で使いましょう。 その右の数値が表示の'''拡大率'''です。 数値を修正して変更することもできますが、マウスがある人は ctrl+右ドラッグ または ホイール で修正するのが簡単です。 ---- === カメラアングルの調整 === 右下のビューが「Camera1」、「遠近法」になっていることを確認します。 あとでレンダリングしたときに出来上がる画像はカメラビューに対応します。 {{attachment:render1.png}} そのビュー内でマウスを使ってカメラアングルを調整をします。 . 右ドラッグ:カメラを上下左右に移動。 . 中ドラッグ:カメラを回転。 . ctrl+右ドラッグ または ホイール:ズーム。 中ボタンの無い機種は alt+左ボタン で代用できます。 カメラ自体をつかんで移動するのではなく、上の方法で行ってください。 このツールでも可能ですが、マウスがある人は右ボタン、中ボタンの方が楽です。 {{attachment:render2.png}} 回転についての補足 . 回転は選択している物体を中心にして行われます。 . ビュー内に入っていない物体(カメラなどがそうです)を選択した状態で回転すると、物体が見えなくなったりするので注意してください。 . ビュー内にある物体を選択するか、何も選択されていない状態で行ってください。 ---- === 背景色 === 「シーン」メニューの「環境…」を選びます。 環境「単色」のすぐ下の色の部分をクリックし、色を指定します。 これが背景の色になります。 . 彩度の低い色を指定しましょう。 . 白に近い灰色に少し色味を加えるのが作りやすい。 . 他の色や数値は変更しないこと。 {{attachment:render3.png}} === 背景色は環境光です === 物体が置かれていない部分が背景色になる他にも、次のような点に影響があります。 * 物体の陰の部分の色。 . 光が当たっていない部分の色は環境光の影響が大きくなります。 * 鏡に写った背景。 . 配置した鏡の面に何も写っていないときには、背景が写ります。 . 一般の室内では反対側の壁が写りますね。屋外だと空が写るかもしれません。 . レンダリングしたときには、何も無い部分は背景色になります。 . これは鏡に写る部分でも同じです。 * 反射の強い物体。 . 鏡の場合と同様の影響があるので、背景色により質感が変わります。 * 透明な物体。 . これも環境光の影響があります。 このような影響があるので、先に背景色(環境光)を指定しておいた方がテクスチャの調整を行いやすい。 ---- === ライトの調整 === あらかじめ配置されているLight1は'''平行光源'''です。 . 平行光源は向きだけが意味を持ちます。位置がどこでも関係ありません。 . 正面から見ると8角形に見えます。 . 回転ツールを使って向きを調整します。 少し下向きにした後、左右方向も調整しましょう。 斜めやや上から光を当てるのが基本です。 {{attachment:render4.png}} {{attachment:render5.png}} 光の当たり具合はビューでは分りません。レンダーを行って確認すること。 立体的に見えるように調整しましょう。 上の方法だけでは不十分なときには、点光源を1つだけ追加してください。 どうしても暗くなってしまう方向に配置します。 ライトツールでクリックすると点光源が作成されます。 ドラッグすると別のタイプの光源になるので注意すること。 {{attachment:render6.png}} ---- === レンダリング === 「シーン」メニューに「レンダー」と「すぐにレンダー」の2つがあります。 * レンダー:パラメータを指定して画像を計算。 * すぐにレンダー:前に設定したパラメータで計算。 レンダーを選ぶとパラメータを指定するためのウインドウが開きます。 初期値は図のようになっています。 仮計算で光や色の確認をするときはこのまま指定でよい。 {{attachment:render7.png}} 提出用の作品をレンダリングするときは大きく美しい画像にします。 * 画像サイズを大きくします。 多くのパソコンの画面サイズである横1024×縦768にします。 * 美しくするためにアンチエイリアスを中間または最大に変更します。 これは物体の縁を滑らかに処理する指定です。 美しくなる分、計算時間がかかります。 ---- === 画像の保存 === レンダリングが完了したら、そのウインドウの右はしに'''「保存」'''ボタンが現れます。 これをクリックします。 保存時のファイル形式としてJPEGまたはPNGを選びます。 JPEGの場合は画質を90以上にしてください。この値が小さいと画像が汚くなります。 PNGの場合は指定はありません。 |

カメラ、ライト、背景、レンダリング

レンダリングを行うためには物体の他に、カメラとライトが必要です。

また、質感を表現するには、

- テクスチャ

- 背景色

- ライティング

の3つを調整する必要があります。

テクスチャの調整をする前に、背景色とライトの調整を行うことを薦めます。 これらの影響は編集画面では分かりません、レンダリングして確認しましょう。

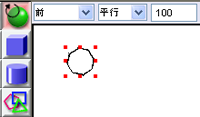

ビューの調整

4つのビューは見る方向や表示の範囲、拡大率を変えることができます。

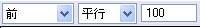

見る方向を変えるには各ビューの上にある

の表示の▽を押して選択します。 前、後、左、右、上、下のいずれかを選ぶことができます。

通常のビューでも次の項目で示す方法を使って、斜めからの表示に変えることもできます。 斜めから見たときには「その他」と表示されます。 確認が終わったら、「正面」などの通常向きにもどしておきましょう。

その右の表示は通常のビューは「平行」で、カメラのビューは「遠近法」で使いましょう。

その右の数値が表示の拡大率です。 数値を修正して変更することもできますが、マウスがある人は

- ctrl+右ドラッグ

または

- ホイール

で修正するのが簡単です。

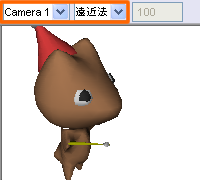

カメラアングルの調整

右下のビューが「Camera1」、「遠近法」になっていることを確認します。 あとでレンダリングしたときに出来上がる画像はカメラビューに対応します。

そのビュー内でマウスを使ってカメラアングルを調整をします。

- 右ドラッグ:カメラを上下左右に移動。

- 中ドラッグ:カメラを回転。

- ctrl+右ドラッグ または ホイール:ズーム。

中ボタンの無い機種は alt+左ボタン で代用できます。

カメラ自体をつかんで移動するのではなく、上の方法で行ってください。

このツールでも可能ですが、マウスがある人は右ボタン、中ボタンの方が楽です。

回転についての補足

- 回転は選択している物体を中心にして行われます。

- ビュー内に入っていない物体(カメラなどがそうです)を選択した状態で回転すると、物体が見えなくなったりするので注意してください。

- ビュー内にある物体を選択するか、何も選択されていない状態で行ってください。

背景色

「シーン」メニューの「環境…」を選びます。

環境「単色」のすぐ下の色の部分をクリックし、色を指定します。 これが背景の色になります。

背景色は環境光です

物体が置かれていない部分が背景色になる他にも、次のような点に影響があります。

- 物体の陰の部分の色。

- 光が当たっていない部分の色は環境光の影響が大きくなります。

- 鏡に写った背景。

- 配置した鏡の面に何も写っていないときには、背景が写ります。

- 一般の室内では反対側の壁が写りますね。屋外だと空が写るかもしれません。

- レンダリングしたときには、何も無い部分は背景色になります。

- これは鏡に写る部分でも同じです。

- 反射の強い物体。

- 鏡の場合と同様の影響があるので、背景色により質感が変わります。

- 透明な物体。

- これも環境光の影響があります。

このような影響があるので、先に背景色(環境光)を指定しておいた方がテクスチャの調整を行いやすい。

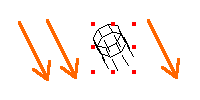

ライトの調整

あらかじめ配置されているLight1は平行光源です。

- 平行光源は向きだけが意味を持ちます。位置がどこでも関係ありません。

- 正面から見ると8角形に見えます。

- 回転ツールを使って向きを調整します。

少し下向きにした後、左右方向も調整しましょう。

斜めやや上から光を当てるのが基本です。

光の当たり具合はビューでは分りません。レンダーを行って確認すること。 立体的に見えるように調整しましょう。

上の方法だけでは不十分なときには、点光源を1つだけ追加してください。 どうしても暗くなってしまう方向に配置します。

ライトツールでクリックすると点光源が作成されます。 ドラッグすると別のタイプの光源になるので注意すること。

レンダリング

「シーン」メニューに「レンダー」と「すぐにレンダー」の2つがあります。

- レンダー:パラメータを指定して画像を計算。

- すぐにレンダー:前に設定したパラメータで計算。

レンダーを選ぶとパラメータを指定するためのウインドウが開きます。

初期値は図のようになっています。 仮計算で光や色の確認をするときはこのまま指定でよい。

提出用の作品をレンダリングするときは大きく美しい画像にします。

- 画像サイズを大きくします。 多くのパソコンの画面サイズである横1024×縦768にします。

- 美しくするためにアンチエイリアスを中間または最大に変更します。 これは物体の縁を滑らかに処理する指定です。

美しくなる分、計算時間がかかります。

画像の保存

レンダリングが完了したら、そのウインドウの右はしに「保存」ボタンが現れます。 これをクリックします。

保存時のファイル形式としてJPEGまたはPNGを選びます。 JPEGの場合は画質を90以上にしてください。この値が小さいと画像が汚くなります。 PNGの場合は指定はありません。